7月16日

以前、「17才の帝国」というTVドラマをこの欄で取り上げた。近未来の日本で政治AIを使って、実験都市を統治する話で、政策決定の決め手となる指標が「幸福度」だった。そこで僕は、「幸福とはもともと相対的なものだということ。誰かの幸せが別の誰かの不幸でもあるというのは、まだ序の口。バタフライ効果(桶屋理論)じゃないが、どうすれば幸福度が上がるかなんて、量子コンピュータでも解明できないだろう。つまり幸福度を尺度に政策決定するのは危険が伴うということだ」と書いたのだ。

だが、現実社会は、単純な一つの理屈で一挙にすべてを解決してみんなが幸福になれるような政策を求める声であふれているようだ。いやむしろ、「これが諸悪の根源だから、これさえ取り除けばすべて解決」という主張が幅を利かせている。シングルイシュー政治と、陰謀論はとても相性がいいように見える。その典型が「財務省解体デモ」であった。

今日の朝日新聞に、参院選で争点となっている消費減税と、財務省解体デモを関連付けた「渦巻く減税論、足りない語り まるで“先取り”財務省解体デモの背景は―― 参院選」という記事が載っていた。中で、ネット言論を研究する日本映画大・藤田直哉准教授の意見として、今回の財務省デモは「もともとくすぶっていた高負担への忌避感や減税論に物価高が重なり、『この苦境は誰かのせいだ』と『犯人』捜しをするネット上の語りと、ぴたりとかみ合った。(中略)『犯人』は外国人、左翼、高齢者など、時によってさまざまな対象が代入される。それが今回は財務省だった」と語っている。藤田は名指ししていないが、この流れを誘導したのは当時の安倍元首相のシンパたちである。政府・与党に向くべき怒りを、いわば「憎まれ役」の財務省に肩代わりしてもらい、その財務省と闘う安倍首相はヒーローだという構図を作ろうとしたのである。薬が効きすぎ、安倍元首相の死後、いよいよ制御が利かなくなって、今では政府与党までも飲み込んでしまいそうになっているのは皮肉なことだ。

重税に苦しむ人々が財務省に対して不満をぶつけたいのは理解できる。だが仮に財務省を解体したところで、財務省が行っている業務が他に移管されるだけで、実質何も変わらないだろう。

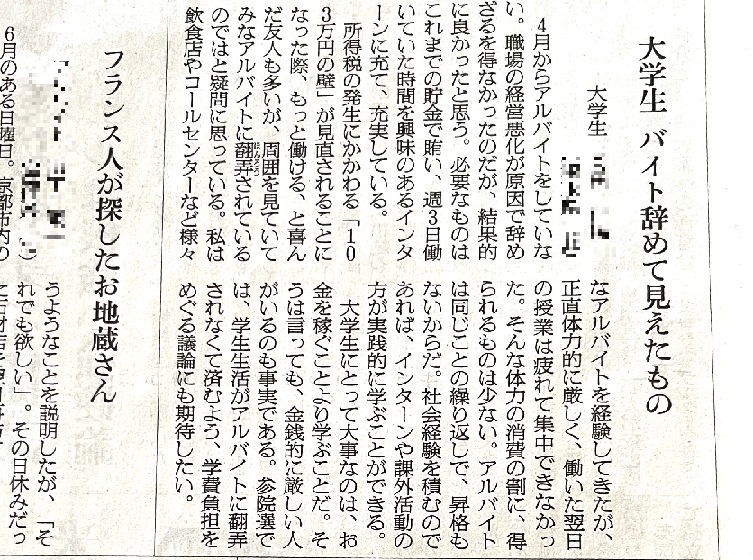

これも以前、「『103万円の壁』と学生の貧困」という投稿で書いたことが、学生が本来の学問に安心して打ち込める環境を整えるためには、非課税限度額や控除額の壁をずらすような小手先の策ではなく、大学の学費をゼロにするか、大幅に減額するしかないのだ。そう思っていたら、今月4日の朝日「声」欄に現役大学生の意見が掲載されていた。彼女は、「所得税の発生に関わる『103万円の壁』が見直されることになった際、もっと働ける、と喜んだ友人も多いが、周囲を見ていてみなアルバイトに翻弄されているのではと疑問に思っている」「参院選では、学生生活がアルバイトに翻弄されなくて済むよう、学費負担をめぐる議論にも期待したい」と書いている。だが残念ながらその問題は争点にはならないようだ。相変わらず人々は「即効性」を求めるか「犯人さがし」に狂奔するばかりのように思える。

消費税問題に話を戻すと、消費税がいかに悪税だとしても、導入から三十五年も経ってしまっているものを廃止したら、様々な弊害が生ずることは誰にも分るだろう。先の記事でも、吉弘憲介・桃山学院大教授(財政学)が、一時的にでも消費税中心の減税を望む声が出るのは当然だとしつつ、「政府が税を十分に徴収できなくなれば、外交・安全保障、医療・福祉、文化政策といった公共機能は立ちゆかず、生活や安全保障など人々の生きる基盤を守るための問題解決能力が、社会から失われてしまう」と述べている。

これ一つですべて解決とか、これが諸悪の根源だからこれを除けばすべて解決(その多くは陰謀論)というようなシングルイシュー政治ではなく、地に足の着いた長い議論が必要なのだと思うのだが。

コメント