5月31日

僕は村上春樹の良い読者であるという自信はないが、とりあえずこれまで刊行されたすべての長編小説と短編集を読んでいる。ノンフィクションの「アンダーグラウンド」と「約束された場所で」も読んだ。最近では読み終えるたびに次はもうやめようと思ったりもするが、結局また読んでいる。今回の「街とその不確かな壁」もずいぶん迷った。新聞の書評が好意的だったので読んでみることにしたのである。

本人の「あとがき」にも書いてあることだが、この作品のもとになったのは彼がデビュー間もない頃に発表した同名の短編小説である(ただし、先行する短編のタイトルは「街と」のあとに読点「、」が入っている)。発表順で彼の4作目の作品になる。前年の「風の歌を聴け」に次いで「1972年のピンボール」が芥川賞候補になったことで、「受賞第二作」として書けというオーダーに従って書いたものだという(加藤典洋「村上春樹は、むずかしい」による)。結局「1972…」は芥川賞を取ることが出来ず、その後村上は長編小説を主戦場とするようになっていく。そして短編の「街と、…」の方は、その後出版されたどの短編集やアンソロジーにも収録されなかった(ので、僕はこれを読んでいない)。

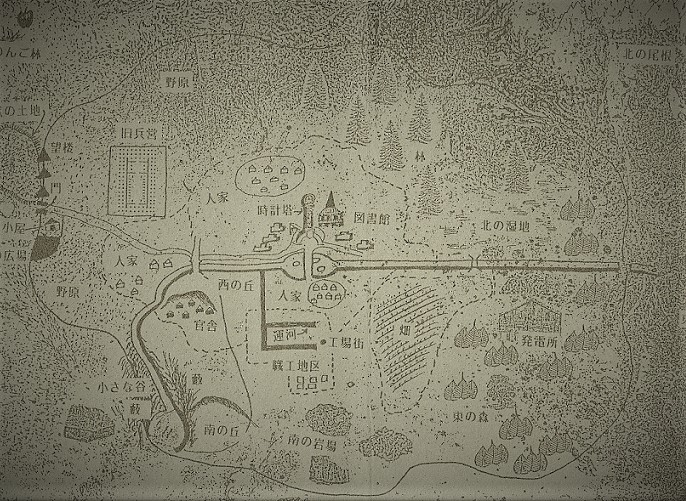

この短編は、後に長編小説「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」の「世界の終わり」のパートとして生まれ変わる。しかし、これは今回初めて知ったのだが、「世界の終わり」には僕が「街」に来るに至った経緯は触れられていないが、もととなった短編にはその「前史」が書かれていた。「街」は僕の恋人の内的世界だったのである。彼女は、自分は影に過ぎず、本体はその「街」の中で暮らしていると信じていたというのだ。

「ノルウェイの森」の「あとがき」に、「(この小説は)『世界の終わり…』が自伝的であるというのと同じ意味あいで、個人的な小説」であると書かれていたが、「世界の終わり…」が自伝的とは当時はとても思えなかった。今回、「世界の終わり…」に描かれなかった「街と、…」の恋人と、「ノルウェイ…」の直子がともに神経を病み、主人公の前から去ってゆくという、相似形の存在であることに気づいて、初めてそのあたりのことが腑に落ちた。

「ノルウェイ…」は、先行する短編「蛍」をベースに書き直したものである。そして、「蛍」同様に「ノルウェイ…」に「まとまっていく系統」の作品だと著者が認めているもう一つの短編、「めくらやなぎと眠る女」も、彼は後に書き改めている(改作版のタイトルは「と」のあとに読点「、」を入れている)。作者がこの一連の「個人的」な作品にいかに強い執着を持っているかがうかがえる。

さて、今回の「改作」だが、もとの短編の方を読んでいないのでどこがどれだけ変わっているのかわからないうえ、すでに「世界の終わり…」という(素晴らしく魅力的な)作品を知っている立場からすればやや物足りなさも覚える。第一部が、原「街と、…」に相当する部分だろう。「世界の終わり…」と同じく、僕は「街」にとどまり、影だけが外の世界に出るというところで終わっている。

問題は、その第一部をはるかに凌駕する分量の第二部と、さらに「オチ」にあたる第三部だ。(この先は致命的なネタバレを含むので、未読の方は注意してください)。典型的な「村上ワールド」である。外の世界で「私」は何事もなかったように生活している。ちゃんと影もある。長い間こちらの世界を留守にしていたというような事実もない。「街」と外では時間の流れが違うのだろう。「村上ワールド」では何でもあるので、少々のことでは驚かない。登場人物もいかにもという人たちだ。ベレー帽を被り、巻きスカートを穿いた男性の元図書館長(の幽霊)や、毎日図書館に来て誰とも話さず、あらゆる本をひたすら読破している少年など。この元図書館長が既に死んでいることは登場した時点ですぐわかった。少年は着ているヨットパーカから「イエロー・サブマリンの少年」と呼ばれる。お得意の意味ありげな(そして結局よくわからない)換喩(それともメタファー?)である。「騎士団長殺し」には、「白いスバル・フォレスターの男」も出てきた。第二部の舞台は福島であるが、震災は全く影を落としていない。時代背景は明示されないが、原「街と、…」を引き継いでいるとすると、もしかするとまだ前世紀で、震災よりずっと以前の話なのかも知れない。

元図書館長の悲しい過去が語られる。少年が「神隠し」にでもあったように消えてしまう。「私」はコーヒーショップの主人の女性と親しくなる。これまでの村上作品なら当然性交するところだが、この女性は「性行為を受容することが出来ない」女性だった。「待っていていいかな」と「私」は言う。「私」が川を遡って「きみ」と一緒にいた17才の頃に戻る夢から覚醒し、「私たちは誰かの影に過ぎない」という声を聞いたところで第二部が終わる。

そして短い第三部。第二部の「私」は、実は第一部で本体の私と別れて街を出た「影」だったということが明らかになる。第一部の最後で、「私」が「影」に向かって、「あるいは君は外の世界でうまく生き延びて、ぼくの代わりを務められるかもしれない」と言っていたのが実は「伏線」だったわけだ。もちろん突っ込みどころはいくらもある。本体から切り離されて門衛小屋に閉じ込められていた「影」が、街での私の記憶を持っているのはおかしい等々。だが、結局何でもありなのだ。それでも長々と読まされていたのが「影」の物語だったというのでは何とも釈然としないし、それなら分離したままでも何の不都合もないではないかと言いたくもなる。

そもそも、「街」は、翳りのない世界、邪なものが一切存在しない世界だ。現実には存在しえない虚構の世界なのだ(そんな虚構の世界からの脱出というテーマで、僕は福永武彦の好短編「未来都市」を思い出す)。だが、第一部の終わりで、「私」はあえてそこにとどまる決断をしたはずだ。「イエロー・サブマリンの少年」が新しい「夢読み」として現れたのと交代にあっさり外の世界に戻るなんて、本当に「じゅうぶんに考えたのか」と尋ねたいくらいだ。この少年がサヴァン症候群だという設定にもモヤッとする。現実社会が住みにくいからといって、十六歳の少女の夢からできた虚構の世界に移住すればそれが解決なのか。彼だけは影を失わないというのもご都合主義に過ぎるし。

「真実は一つの定まった静止の中にではなく、不断の移行=移動する相の中にある」と著者は説く。つまりこれが現時点での彼の真実なのだと。本当だろうか。この小説が彼の現在地なのだとしたら、前世紀末から格闘しながらも獲得してきた社会への眼差しを、すっかり失ってしまっているように僕には思えてならない。

コメント