8月17日

8月15日の夜、日本TV系列で放映された「火垂るの墓」を視聴した。実は初めてである。僕がアニメ映画が苦手なことは、以前「君たちはどう生きるか」の時にも書いたが、どうにも30分を過ぎると座って見ていられない。宮崎駿作品でさえ全部見通したのは「ラピュタ」と「君たちは」の二本だけである。

この「火垂るの墓」が封切られた1988年には僕は27歳だった。アニメ映画は子どものものと思われていた時代のことで、既に子どもではなく、また一緒に見る子どももいない僕が、見ようと思わなかったのもある意味当然だった。

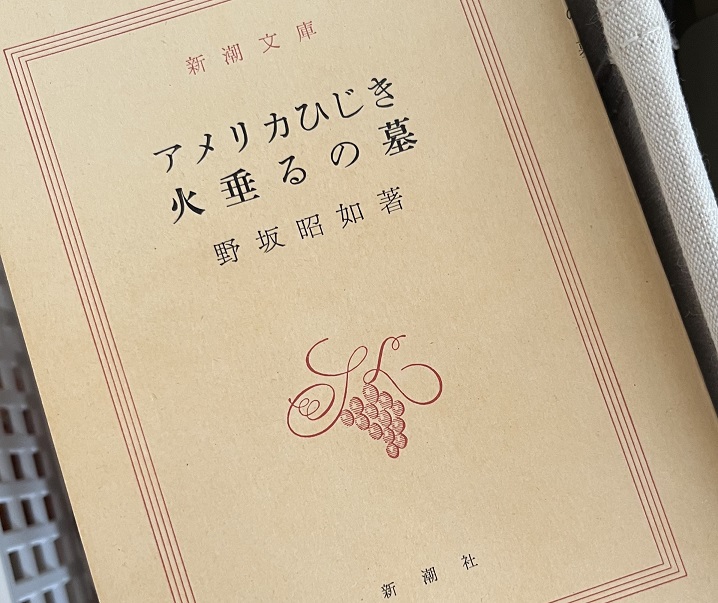

もちろん原作は読んでいた。かつては高校の教科書に一部が採用されていたこともあった。僕も授業で取り上げたことがあったが、野坂昭如独特の饒舌体と呼ばれる文体と関西弁の多用のせいもあり、言葉と背景の説明に汲々とするばかりで満足のゆく授業が出来なかったという記憶がある。

さて、実際に見てみるとアニメ映画特有のチカチカ感も少なく、細部まで作り込まれた美しい映像は再現性が高い(もちろん、僕は昭和二十年当時の神戸や西宮を知っているわけではないが)。一方で実写ではないから残酷な場面も正視できるというところもあろう。セリフも構成も原作をほぼそのままトレースしているのに、饒舌体の地の文が美しい絵に変わっただけでこれほど印象が変わるのかと思った。ストーリーはわかっているのに、節子の死の場面では涙を禁じえなかった。

今回終戦記念日に合わせてノーカット放送されたわけだが、SNSでは「清太の我儘のせいで節子は犠牲になった」「この映画の教訓は、非常時に孤立してはいけないということだと家族で話し合った」というような趣旨の投稿があるらしい。これには驚いた。この作品は単純な「反戦」映画ではないが、同時にここから何らかの「教訓」を読み取ろうとするのも違うと思ったのだ。この映画には、是枝裕和監督の「誰も知らない」にも通じるような魅力がある。この作品は育児放棄という社会問題を扱いながら、その魅力は子どもたちだけの生活をドキュメンタリー風にとらえた詩的な映像美にあった。

改めて原作を読み返してみた。原作には、清太が学校に行かないことを叔母さんがとがめるセリフはない。「叔母さんの家に戻った方がいい」と助言する農家の小父さんも出て来ないし、隣組に入っていない弊害はさらりと書かれているだけだ。また、映画では清太が日本の敗戦を後になって銀行で知るという描写があるが、原作では十五日には既に知っており、情報から隔絶していたわけではない。

これらが監督の高畑勲の意図によることは明らかだ。Wikipedia等によれば、高畑は「本作では兄妹が2人だけの閉じた家庭生活を築くことには成功するものの、周囲の人々との共生を拒絶して社会生活に失敗していく姿は現代を生きる人々にも通じるものである」と解説しているという。だがこの映画が公開された1988年には甘美な悲劇として通用していたそれが、現代では(一部に)通用しづらくなってしまっているのだろうか。高畑は「我々現代人が心情的に清太に共感しやすいのは時代が逆転したせいなんです。いつかまた時代が再逆転したら、あの未亡人(親戚の叔母さん)以上に清太を糾弾する意見が大勢を占める時代が来るかもしれず、ぼくはおそろしい気がします」とも述べていて、まさにこういう反応をする人たちの出現を予言していたことになる。

潮目が変わってきたのは今世紀に入った頃からだろうか。2004年にジャーナリストやボランティア活動家がイラクで拘束された際に「自己責任」「国益を損なった」などの罵声を浴びせられるということがあった。あの辺りから何かが変わり始めていたようにも思うが、それについてはいずれ改めて考えて見たい。

コメント