4月27日

先日畏友Kと話している時、彼が「村上春樹は、団塊の世代や全共闘世代が眉間に青筋立てて議論していたようなことを『やれやれ』の一言でやり過ごしてしまった」という趣旨のことを言っていた。なるほど確かにそういう面はあろう。村上春樹の作品には、脱力するような乾いたユーモアと、突然匕首を突き付けられるような恐ろしさの両面があって、どちらかだけではだめなのだと思っている。前回言及したドラマ版の「釧路にUFOが降りる」には後者しかなかった。

「アイロンのある風景」については、映像詩としては良く出来ていたが、逆に全て映像化しようとしたことがむしろ原作の良さを損なってしまっているのではないかということを書いた。中学生の頃、スピルバーグの「ジョーズ」を見た。この映画の中で老船長が鮫の大群に襲われた時のことを回想するシーンがある。この場面、凡百の監督なら再現映像を作って表現するだろうが、スピルバーグは実写映像を一切使わず、船長の語りのみで処理した。そういうことだ。

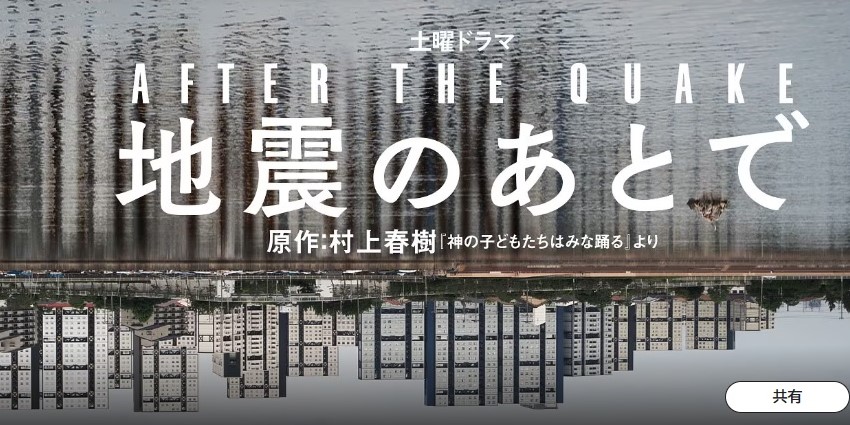

さて、今回は第三話の「神の子どもたちはみな踊る」と最終話「続・かえるくん、東京を救う」である(ここからネタバレ)。1995年は、阪神・淡路大震災の年であると同時に一連のオウム事件の年でもあった。村上は「地下鉄サリン事件」を題材にしたノンフィクション「アンダーグラウンド」を書き、その経験がこの短編集にもつながっているとされる。

第一話に出てきた二人の若い女性が、新宗教の教徒であるかどうかは別として、この第三話が宗教を題材にしたものであることは明らかだ。主人公の善也(よしや)は宗教二世なのだ。善也に渡辺大知、その母に井川遥というのは、今の日本でこの作品を映像化するためには、まずベストのキャスティングと言っていいだろう。にもかかわらず、と言うべきか出来上がったものは原作とは全く違うものになっていた(と、僕は思う)。

原作では母が神戸の震災のボランティアに出かけているために、ようやく母の束縛から逃れられるのだが、ドラマは舞台を2020年のコロナ禍の時期に変更した。善也は神戸震災直後に生まれ、東日本大震災の後に母と東北に移住したことになっている。母は善也が神様の子だと言う。理由は二つ。善也は母が完璧な避妊をしていたにもかかわらず受胎した子どもであること、もう一つは善也が人並み外れて大きいペニスを持っていることだという。

エキセントリックな所のある母は全裸に近い格好で善也の寝床に入ってきて一緒に寝る。善也は母と姦通してしまうことを恐れ、高校時代からセックスフレンドを持ち、バイトで得た金で風俗に通ったりもした。

ドラマでは下着姿の母が善也の寝床に入ってくる場面はあり、避妊していたにもかかわらず善也を孕んだという話も語られたが、それ以外の性的なエピソードは省かれた。地上波(それもNHK)では無理もない。ただ、それらのエピソードがないと、母子の恩人である「導き役」の田端さんが、臨終の際に、善也の母に対して欲情していたことを告白して謝罪するというラストが生きて来ないのだ。結果、善也と田端の宗教をめぐる問答のセリフはほぼ同一なのに、原作の、善也が母の呪縛やエディプスコンプレックスから解放され、何より宗教を超克するというイメージとは反対に、ドラマでは善也が宗教に回帰してゆくように見えてしまった(僕だけかもしれないが)。

「続・かえるくん、東京を救う」は、2025年が舞台。タイトル通り原作の「続編」で、主人公の片桐(佐藤浩市)は30年前の冒険のことは忘れてしまっている。「東京安全信用金庫」を定年退職し、ネカフェで暮らしながら警備員をしている。その彼の前にかえるくんがあらわれて、30年前と同じ危機が迫っていると告げる。かつて「東京安全信用金庫」新宿支店があった場所の地下に潜った片桐は、そこで時の迷宮に迷い込んでしまう。1995年の神戸に連れていかれ、なぞの関西弁の男(錦戸亮)に翻弄される。クリスマス・キャロルのスクルージのように過去の悪行に向き合わされたりもする。ここで登場するからっぼの立方体の箱は第一話とのつながりを暗示しているのか。結局片桐は夢の中で共に戦っていたという話で、最後は原作通りのオチに戻る。もともと評価の難しい話である。村上の稚気が出ている作品と言っていいだろう。それを重々しく、もっともらしくしようとすることでより訳の分からぬものになってしまった感がどうも否めない。

文学作品の映像化は事程左様に難しい。どうしても映像作家の解釈が入るから。ここに書き連ねたことも僕の解釈に過ぎないわけだし、結局誰もが納得できるものなどできない。その上で30年の時間の流れに拘った今回の映像化が何らかの意味を持ったのか。ある意味NHKだからこそできる贅沢なキャストを使って、観念的な小説を可視化する一つのモデルを見せてくれた。それだけの価値はあったのだと思う。

コメント