4月15日

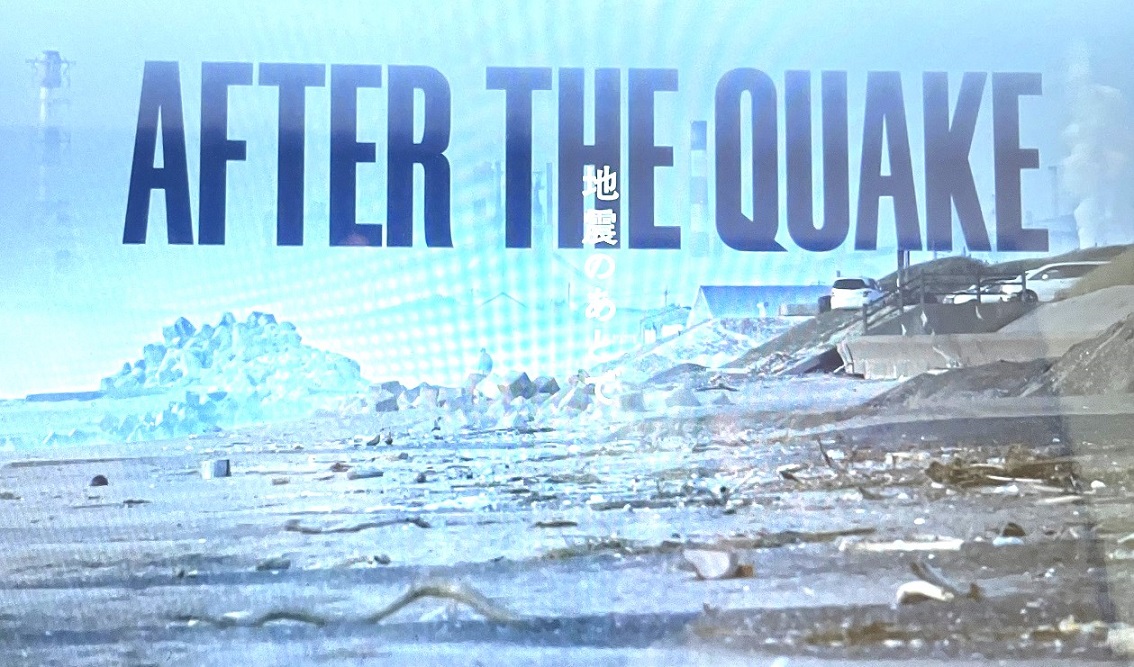

NHKの土曜ドラマ「地震のあとで」が放映されている(脚本・大江崇允、演出・井上剛)。村上春樹の短編集、「神の子どもたちはみな踊る」を原作としたドラマである。この短編集は阪神淡路大震災(とオウム真理教の一連の事件)後の社会を描いたもので、連作「地震のあとで」その一~その六として1999年に発表されたものだ。今回の土曜ドラマでは全6作のうち4作を映像化しているが、第一話以外は時代背景を変更しているらしい。現在は第二話までが放映されている。

新聞の紹介記事を読み、第一話に主演する岡田将生が、やはり村上春樹の作品を原作とした映画「ドライブ・マイ・カー」で意外な好演をしていた(僕はこれまであまりこの人の出演したものを見たことがなく、単なる二枚目としか思っていなかった)こともあり、視聴することにした。

まず第一話の「UFOが釧路に降りる」。大きな変更はないが、原作にない部分がちょこちょこ加わっている。例えば主人公である小村の妻は原作では名前が与えられていないが、ドラマでは「未名」となっている。この名前をめぐるやり取りもあるので、ドラマだけ見た人は当然原作由来のエピソードと思うかも知れない。その妻は神戸の震災後五日間、震災被害を報じるTVの前から身じろぎもせず、少なくとも小村が見ている間は飲まず食わずで、便所にも行かなかった。そして五日後、「戻るつもりはない」という置手紙を残して姿を消す。これは村上作品には親しいイメージだ。例えば「眠り」の主人公の女性は17日間寝ずに過ごすし、「アフターダーク」のエリは逆に2か月眠り続けている。理不尽に思える理由で妻が去ってしまうというのも、「ねじまき鳥と火曜日の女たち」等でおなじみのパターンである。

それにしても、ほぼ原作を忠実にトレースしているにも関わらず、(あくまで僕にはということだが)全然違う作品に感じられるのは何故なのか。原作に比べ、岡田演ずる小村のやや過剰に思える衝動的な演技や、釧路で会う二人の女性(唐田えりか・北香那)との会話のひりひりする緊張感等が強調されすぎているように思った。村上作品は、内省的でシリアスな内容と、軽い脱力を誘うような乾いたユーモアが共存しているのが魅力なのだが、このドラマには後者がない。直球過ぎるのだ。これは役者の問題というよりも演出家など制作陣の問題だと思う。例えば原作のエピソードはほとんどそのまま生かされている中で、「熊の話」だけが省かれている。これは二人の女性の一人であるシマオさんが恋人とハイキングに行った時に、茂みの中で交代で熊よけの鈴を振りながらセックスをしたという笑い話なのだ。これがカットされたのは「ちょっとエッチな話」なのもあろうが、クマに襲われる被害が激増している現在は、この作品で説明されているような「熊は人間を襲いたくて襲うわけではない」から「音を立てて歩いていれば」襲われずに済むという状況ではなくなっていることも大きいのではないかと思う。何らかのエクスキューズをつけてこの場面を残すよりはすべて省略することを選んだのだろう。だが、シマオさんが小村を誘う際の「ちりんちりん」という言葉が、この際は大事なのである。

ところでこの場面について加藤典洋は「村上春樹は、むずかしい(岩波新書)」のなかで、「新宗教の教徒の女性たち」の「奇妙な色仕掛けの勧誘」であると断定的に書いている。95年がオウムの年であることも考え合わせると、確かにそれが正しい読み方なのだろうが、そう読んだ瞬間に、この小説の魅力はほとんど失われてしまう気がする。

第二話「アイロンのある風景」も、原作にほぼ忠実かつ丁寧に作られていた。舞台は2011年に変更されている(最後の焚き火の場面の日付は2011/3・11である)。堤真一演ずる三宅は神戸出身で、原作では別れた妻子が神戸市東灘区にいることが明かされるだけだが、ドラマでは家族はみな震災で死んだことが明確になっている。コンビニ店員の順子(鳴海唯)が、線路の上をふらふら歩き、やってきた列車をきわどくやり過ごす場面が印象的だがこれは原作にない。順子の希死的な志向を表していると思われるが、こういう部分はむしろ最後の三宅との会話で初めて出てくる方がいいと思う。また、希死的志向という意味では、省略されているジャック・ロンドンの「たき火」のエピソードの方が大事だと思う。

望遠レンズの呆け味を生かした海辺の場面は申し分なく美しく、鳴海の姿も魅力的で、全体としては見ごたえのある映像作品に仕上がっていた。

三宅が冷蔵庫に閉じ込められ、暗闇の中でもがき苦しみながら死んでゆく夢を繰り返し見るという話がある。原作ではこれを三宅が順子に焚き火にあたりながら語る。これをドラマではすべて映像化していた。映像作家としては腕の見せ所だろうし、実際上手く撮れていた。だが、回想や夢を全て映像で再現すればいいというものではないと僕は思う。ここなどは炎に照らされて語る堤の顔のアップのみで処理した方がむしろ良かったのではないだろうか。

コメント