2月2日

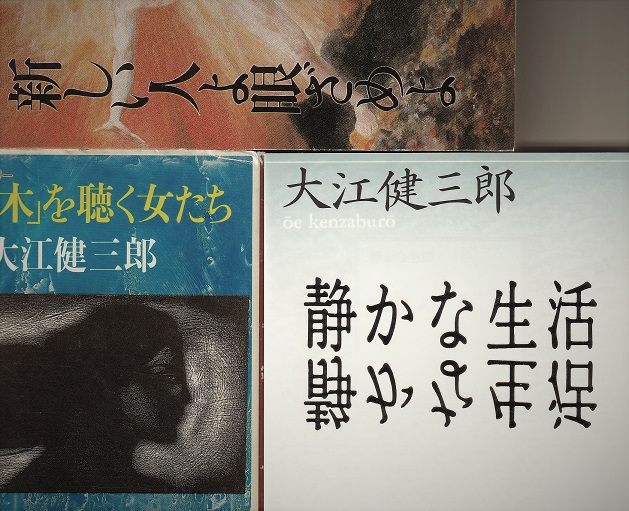

先月、日本映画専門チャンネルで伊丹十三の没後25年を記念して、長編映画全十作品の一挙放映があった。そこで、「静かな生活」を録画して何度か繰り返して見た。伊丹には義弟にあたる、大江健三郎の連作短編集を原作とした映画である。

大江健三郎の作品はほぼ一通り読んではいるが、いい読者であるという自信はない。好きなのは、「芽むしり仔撃ち」「洪水はわが魂に及び」など、初・中期のものが多い。中後期になるほど、実人生と作品が不可分になり、虚実がないまぜの感じになってくる。「メタ私小説」等と呼ぶ人もいるが、僕はどうもそこに躓いてしまうようなのだ。

彼の文学上の画期が、脳に障害をもつ子供を持ったことであることは間違いない。その子供、大江光についてWikipediaには「幼少時から野外の鳥の声を正確に聞き分けて鳥の名前を当て」たとの記述があり、脚注には「大江の『静かな生活』に父親の講演として出てくる話である」と書いている。だが、これはあくまで作中の作家のKが、イーヨーについて語った話だ(さらに言えば、この小説にこのエピソードは現れない。映画版では山崎努演じるKがこの話をしている)。つまりこの項の筆者は、完全に現実の大江とK、大江光とイーヨーを同一視している。

「静かな生活」は、イーヨーの妹である「マーちゃん」を語り手としている。大江自身は「まったく架空の設定」と言っているが、作中では当人に「(父の小説には)私とオーちゃんを素材とした人物も描かれている。(中略)これから出会う人があれで先入観を持つようだと憂鬱だわ」と語らせている。また、「私の母方の祖父は映画監督だったし、伯父も現役の監督」だと書いているところもあり、これは大江家と伊丹家の関係と符合している。オーちゃんと呼ばれている弟を主人公とした「キルプの軍団」という小説もあり、この作品に登場する刑事の叔父にも実在のモデルがいるらしい。後には、三兄妹を主人公とした「二百年の子供」というファンタジー小説も書かれている。

大江の故郷である四国の村の人々も含め、類似した人物やエピソードが複数の作品に、微妙に形を変えて繰り返し登場する。どこまでが明確なモデルがあるもので、どこからが全くフィクショナルなものなのか分からない。フィクショナルなものが登場するのは一度限りというわけでもないようだ。

「さかさまに立つ『雨の木(レイン・ツリー)』」という小説の冒頭で、主人公「僕」は、旧知の女性から手紙を受け取るが、そこには「(あなたは)『私小説』の作家のおちいらぬ、罠につかまってしまったのではないか? 自分の作ったものにひきよせられて、現実から足が離れ、フィクショナルなものとアクチュアルなものと、その境界が、あなた自身にもあいまいになっているのではないか?」と書いてあった。しかし、この「僕」は小説中の人物であり、この手紙を含めた全体を書いているのはほかならぬ作者なのだから、大江はこのような「罠」などとうから自覚していたことになる。

ところで今回、「静かな生活」を再読して、どうでもいいようなところが妙に気になった。マーちゃんがタルコフスキーの映画を見るところで、「私が好きじゃないだろうと、いつか週刊誌のグラヴィアでアメリカの警官の服装をしているところを見たことのある、よく肥って元気の良い映画批評家の「五分間もある」解説を消しておいてくれた。(中略)あのようなタイプの人のコメントも聞いてみたかった気がしたけれど」。これが映画評論家の水野晴郎であることは明らかで、こういう書き方には、何か底意地の悪さを感じてしまうのだ。

伊丹十三(をモデルにした人物)の死から始まる後期作品群になると、伊丹や、作曲家の武満徹など、自分に連なる人々と、それ以外の間に線を引く傾向はさらに強まるように思える。(この項続く)

コメント