4月10日

李琴峰の「生を祝う」を読んだ。前に同じ作者の、「彼岸花が咲く島」を読んだのは、これが芥川賞受賞作だったから。こういうとミーハー(死語?)っぽいが、生の時間は短く、読める本は限られている。書店がそもそも少なくなり(最寄り駅の駅前にあった新刊書店は数年前に閉店した)、コロナ以来図書館通いもやめてしまった。せめて芥川賞とか本屋大賞とか「このミス」とか、話題の本はどんどん読んでみようというわけだ。

「彼岸花」の感想は3月4日の投稿で書いたが、ことばや文字に関心のある僕にとっては結構面白い本だった。しかし、今回続けて読んでみる気になったのは、3月29日の朝日新聞にこの著者が寄稿した「国家に領有される個人」という文章を読んだからでもある。

李は「国家とは一種の信仰」「私は自由を信仰し、個人の語りを紡ぐ」と書く。国家が共同幻想であるというのは、僕の世代(来月で61才)にとっては、改めて口にするのも気恥ずかしく思えるくらいに自明のことだが、同じことが30才近く年少の、外国にルーツを持つ人から語られるととても新鮮で、なんというか眩しい感じがしたのである。新聞などで「政治的」な発言をする作家は限られていて、最近では中村文則や平野啓一郎くらい。そこに今回彼女が加わったのだが、これは勇気のいることだと思う。是非作品を読んでみたいと思ったのだ。

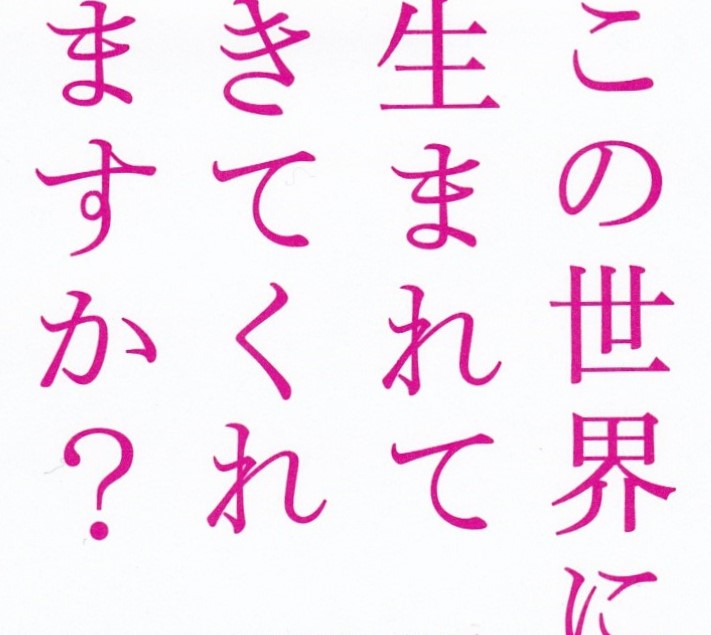

「彼岸花」と同様、設定に大きな仕掛けのある物語である。帯文には「出生前に胎児の意志を確認する「合意出生制度」が法制化された近未来の日本」とある。僕はすぐに芥川の「河童」を思い出したが、この小説には「河童」のような諧謔味は皆無で、あくまでも直球である。「彼岸花」では前景に出てこなかったセクシュアリティーの問題も描かれている。

この近未来の日本では、同性婚が法制化されている。さらに、同性カップルであっても、卵子同士あるいは精子同士の遺伝情報を結合させるという生命科学的な方法で、子供が儲けられるようになっている。「女性カップルはX染色体しかないので、必然的に女の子が生まれる。女性カップルが男の子を欲しいと思う場合、男性に精子提供を依頼したり、精子バンクで購入したりする手段もあるが、そこまでして男の子を欲しがるカップルは、私の知っている限りあまりいない」ともあり、性別や性的志向が、生きづらさにつながりにくい社会が、かなり実現されているのだろう。「彼岸花」で、島には「家族という概念」がなく、これは作者の理想に近いのではないかと以前書いた。しかし、「島」がユートピアでなかったように、この作品の近未来も決してユートピアではないことがわかってくる。「自然出生主義者」によるテロで、病院が襲われたりもするのだが、何より主人公が自分の子に出生を拒まれてしまうのである。この小説のラスト、「彼女が、葛藤しながら下す決断(帯文)」は、僕の予想とは違っていた。ここではあえてネタは割らないが、主人公の(そして作者の)真摯さを感じたとだけ書いて置く。それは新聞の寄稿文を読んだ時感じた、「眩しさ」と同根のものだった。是非、彼女にはこの先も折れることなく精進して、「日本語で」後世に残る傑作をものしてもらいたいものだ。

李琴峰「生を祝う」

詩、ことば、文学

詩、ことば、文学

コメント