8月19日

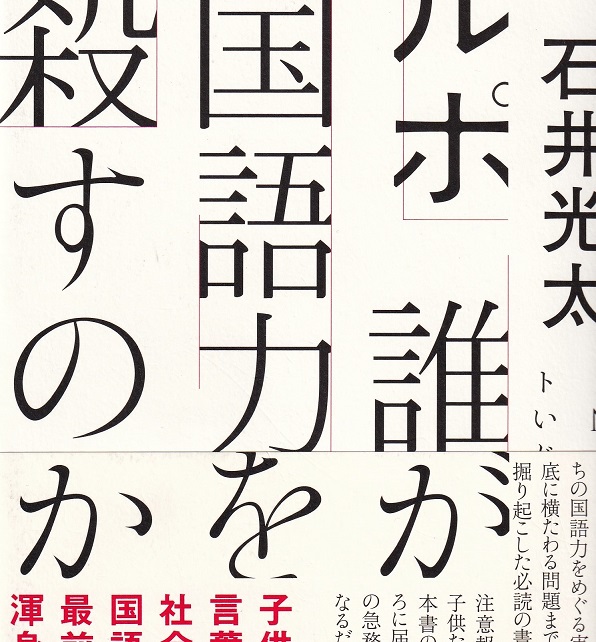

「ルポ 誰が国語力を殺すのか(石井光太著)」という本を読んだ。「少年犯罪から虐待家庭、不登校,引きこもりまで、現代の子どもたちが直面する様々な問題を取材してきた著者が、教育問題の深奥に迫る」とあっては(元)国語の教員として読まないわけにはいかない。330ページ超の大部で、元手もかかっているだろう本である。帯の「国語力再生の最前線を描く渾身のルポ!」という惹句も決して大袈裟ではない。

序章で著者は「学校をはじめとした様々な教育・支援の場で、子供たちの国語力崩壊の実態とそれを取り巻く諸問題に光を当てていきたい」と述べ、「一章~三章では、家庭、学校、ネットの順に国語力が脆弱になっている実態を検証する。四章~六章では、不登校、ゲーム依存、少年院を舞台に、どん底からの国語力再生の取り組みに光を当てる。七章~八章では、日本の国語力育成の最先端教育について考える」と書いている。それぞれの章は非常に読みごたえがある。著者の問題意識にも共感できる。それが通して読むときれいな像を結ばないのはなぜか。端的に言えば七章と八章の内容が、一章~三章で提示された問題を解決する処方箋になり得ていないと思えるからなのだが、それは後述する。

「国語」と「母語」

国語科教師の僕が言うのもなんだが、国語という言葉はあまり好きではない。戦前は日本史と呼ばず「国史」といった。同じ意味での「国語」だからだ。だったら日本語と呼べばいいのだが、残念ながら僕は日本語教師ではない。外国人などに初歩から日本語を教えるスキルはない。僕は何者で、何を教えていることになるのか。本当は、「国語」という呼称はやめて、「母語(mother tongue)」と呼ぶべきだと僕は考えている。

人間は言語で考える。そしてバイリンガルでもトリリンガルでも、深くものを考えるときに使用する言語は決まっているはずだ。それが「母語」である。日本で育った子どもなら、家庭や社会の中で自然に日本語は身に付く(少なくともかつてはそうだった)。それを「母語」と呼べるまでに洗練させるのが、自分たちの役目だと思ってきた。

この本の中にも、外国にルーツを持つ子供たちの深刻な状況について書かれているが、それは僕も三十年以上前に実感したことだ。とても心配な生徒がいた。彼女は日本とフィリピンのダブルなのだが、担任によると、家では父とは日本語で、母とは主に英語で、同居する母方の祖母とはタガログ語で話しているという。そのどれもが日常生活に不自由はなくとも、母語と呼べるレベルに達していない。それゆえに、考えを深めることが出来ないのだった。今後はこういう生徒が増えるだろうと思ったが、案の定だった。

「ごんぎつね」が読めない子どもたち

本題に戻る。冒頭、「『ごんぎつね』の読めない小学生たち」のエピソードが語られる。筆者が都内の公立小学校の四年生の授業を参観した時の話だ。兵十の母親の葬儀の場面で「よそいきの着物を着て、腰に手ぬぐいを下げたりした女たちが、表のかまどで火をたいています。大きななべの中では、何かぐずぐずにえていました」という箇所を取り上げ、教師が「鍋で何を煮ているのか」を班で話し合わせたところ、「死んだお母さんを鍋に入れて消毒している」「死体を煮て溶かして骨にしてから墓に埋めた」などの耳を疑うような答えが次々に出たというのである。…確かにショッキングだ。だが、それ以上に疑問なのは、この教師は何のためにこんな発問をしたのかということだ。物語の読解や鑑賞のためにはさして重要な場面ではない。僕なら、昔は葬式を自宅で行うことが多かったこと、参列者に食事をふるまう習慣があり、その準備は村人が協力して行ったことを指摘する程度にとどめる。小学生なら、まだ葬儀を経験していない生徒も多いだろう。経験していてもおそらく斎場だろうし、食事は仕出しだったろう。三十五年ほど前、僕の祖母が亡くなった時は実家で通夜と告別式を行った。町内会の女性たちが割烹着を着て集まり、家の台所で煮しめやら野菜の天ぷらやらを作っていたのを覚えている。そんな光景も今はほとんどなくなっているのではないだろうか。

わざわざ話し合わせれば、子供たちはよほど大事な何かがあるのだろうと考える。精いっぱい想像をたくましくした結果が先の答えだったのだろう。教師も発問したまま放置していたのではないか。型にはめるような誘導は慎むべきとはいえ、少なくともこの場合は正答に近づくように助言しなくてはいけない。読む限り、この教師は能力がかなり低いと言わざるを得ない。

終章で筆者は、七章で先進的な取り組みとして取り上げた「なぎさ公園小学校」でも『ごんぎつね』をリーダーズシアターの朗読劇として発表させていたことを取り上げ、「少なくとも、私が公立小学校で見た、教員から『鍋で何を煮ているのか』と問われ、クラスの半分以上が平然と「母親の死体を煮ている」と答えている授業とは全く異なる。これは、学校や教員の意志一つで、生徒に与える影響は大きくもなるし、小さくもなることを示している」と書いているがどうだろう。なぎさ公園小学校は私立で、「AO入試によって適性検査や面接を通して、質の高い生徒を集めている。それでも公立の二倍ほどの数の教員を雇用して」いると書かれているではないか。一般的な公立学校は、そうして選抜された「残り」の生徒を集めているのだ。また、著者自身一章では「巷には『✕✕式教育法』とか『✕✕メソッド』といったものがあふれているが、これらはビジネスとして行っているもので、その多くは高額な費用がかかる。(中略)家庭格差による国語力の差は余計に拡大するばかりだ」と書いているではないか。本書の七章や八章で紹介されている取り組みは確かに魅力的ではあるが、全部の学校で行うのは無理だし、特効薬にはなり得ないだろう。

国語力を殺したのは誰?

それではどうすればいいか。僕の考えはこうだ。まず、幼稚園や小学校など早い段階での選抜・選別を禁止する。そのうえで、小中学校に正規の教員を増やし、待遇も改善する。

家庭や社会の教育力に期待ができない以上、学校がその機能を果たすしかない。それには障碍のある子どもも含めた全員が同じ教室で学ぶ必要がある。その分見守る大人の数は少なくとも今の倍は必要だろう。これにはボランティア等も活用するが、やはり正規雇用の教員を増やすべきだ。質の確保も大事だ。昨今教員の質が落ちていると言われるのは、「ブラックすぎる」実態が明らかになっているために、優秀な学生にそっぽを向かれているからだ。待遇を改善すれば質は上がる。特別な研修など必要ない。

僕が東京都の教員になった80年代、給料は民間に比べて安かったが、何より時間があった。土曜は半ドン(もはや死語)だが、毎週一日「研修日」として出勤しなくて良い日があり、夏休みなどの長期休業中も出勤の必要がなかった。好きな本がいくらでも読め、芝居や映画を見る時間もある。旅行にも出かけられた。今から思うと夢のような話である。もし今学生なら、僕は教員を志望していない。

この本の七章・八章で書かれているような「先進的な」取り組みは、余力と意欲がある生徒に施せばいい。本題からは逸れるが、個性を伸ばすための「特色ある」学校づくりという考えには問題が多いと個人的には思っている。短いスパンで部署が変わる役人が、得点稼ぎのために思い付きで「改革」した結果、へんてこな学校がどんどん増えた。僕も在職時代、毎年自己申告書に新しい目標を書かされたが、現状維持で何が悪いのか(現状を維持するのは実は大変なことである)。「普通」の教育でも、個性は充分伸びる。突飛な喩えだが、「和の鉄人」の道場六三郎が自慢の出汁について「同じ出汁で煮たら、みんな同じ味になると思う人がいるが大丈夫。材料の味が働いてそれぞれ違った味わいになる」と語っていた。教育の場もまた、それと同じだと思うのだ。

さて、この本は「誰が国語力を殺すのか」という(いかにもシングルイシュー本みたいな)タイトルだが、最後まで読んでも結局犯人は名指しされていない。様々な因子が絡み合っていて一言では言えないということなのだろうが、僕に言わせれば犯人は明白だ。この国の政治である。所謂新自由主義を教育にも持ち込み、民間活力を利用しようとしたことで、教育はビジネスになった。結果世帯間の格差がどんどん拡大し、固定化してしまったのだ。

教職員の待遇をどんどん悪くしたことも大きい。教職員組合の力をそぐことには成功したようだが、その結果教師はすっかり不人気職種となり、優秀な人材が集まらなくなった。当然の結果である。

コメント