5月8日(月)

マイケル・フランクスの曲を初めて聴いたのは1980年、大学1年の時である。きっかけは例によって兄で、五枚目のアルバム「N・Yストーリー」を聴かせてくれた。当時の僕は洋楽ではスティービーワンダーとか、アース・ウィンド・アンド・ファイヤーとかのソウルミュージックをよく聴いていたのだが、それらよりはずっと繊細な感じだし、詞にもインテリジェンスが感じられた。

さて、この「N・Yストーリー」というのは邦題で、原題はOne Bad Habitという。洋楽の邦題にはいい加減なのも多く、マリリン・マックーとビリー・デイヴィス・ジュニアのYou Don’t Have To Be A Starが、「星空のふたり」になったりする。あっているのは星だけだが、そもそも原題のstarは空の星のことではない。

マイケル・フランクスの場合、3枚目のBurchfield Ninesの邦題も「シティ・エレガンス」に変わっている。「N・Yストーリー」もそうだが、こんな題をつけたのは、レコード会社が、彼を「シティ・ミュージック」という惹句で売ろうとしていたからだ。当時のマイケル・フランクスはビリー・ジョエルやボズ・スキャッグスらと一緒のカテゴリーに入れられることが多く、それが邦楽(当時はJ‐POPなんて言わなかった)では寺尾聰の「ルビーの指輪」のお化けヒットにつながったということになっている。だが実際のところは、シティ・ミュージックなどという実体は何処にもなく、日本でしか通じない言葉だった。マイケル・フランクスの本国での立ち位置も大分違うものだったようだ。

話を戻すと、「N・Yストーリー」に魅了された僕は、すぐに彼のファーストアルバムである「アート・オブ・ティー」を買って来た。このレコードはまさに「擦り切れるほど」聞き込んだ。オープニングのNight Movesに引き込まれ、ラストの切ないバラードMr. BLUEまで、全部いい。リンゴ・スターがカバーしたというポップな「モンキー・シー・モンキー・ドゥ」や、サックスのソロが印象的な「ジャイヴ」もいいが、特に僕が好きなのがSt. Elmo’s FireとI Don’t Know Why I’m So Happy I’m Sadの二曲で、メジャー(長調)なのに、なぜかアンニュイで物悲しい旋律にすっかりとりこになった。

次いで二枚目の「スリーピング・ジプシー」。このアルバムはジャズのテイストが強すぎて、僕はアート・オブ・ティーほどのめり込めなかったが、これには「アントニオの歌Antonio’s Song」が入っている。かまやつひろし等が絶賛して、マイケル・フランクスの日本での人気を決定づけたと言われる曲だ。実際、マイケル・フランクスの人気は、当時本国より日本での方が高かったらしい。そのせいか日本びいきで、パートナーを伴って来日した際に赤坂の日枝神社で結婚式を挙げ、奈良に新婚旅行に行ったというエピソードもある。三枚目のアルバムに入っている「鹿の園で逢いましょうMeet Me In Deerpark」はその時のことを歌ったものだ。

彼の魅力は、ジャズやフュージョンの影響を受けたソフト&メロウな曲調と独特のハスキーな歌声ということだろうが、端々にインテリジェンスが感じられる詞もいい。もとより英語の詩の巧拙など僕にはわからないが、映画用語や音楽用語、フランス語などを巧みに織り交ぜ、セザンヌやシャガール、ヴィバルディやサティ等の名前もちりばめられていた。

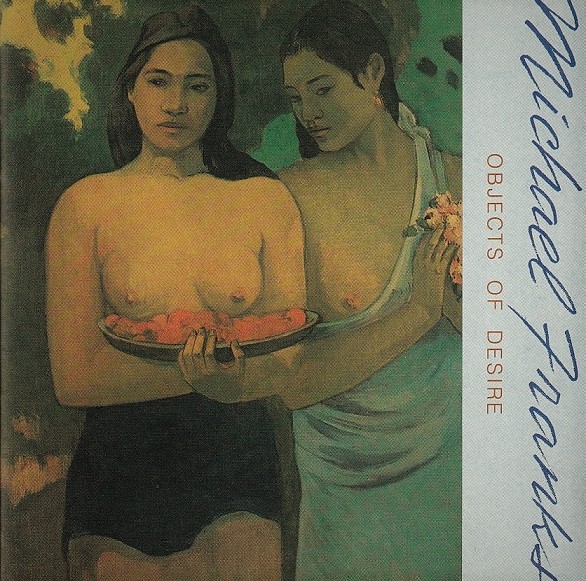

ルソーの絵をジャケットに使った四枚目の「タイガー・イン・ザ・レイン」、「N・Yストーリー」も含めた、五枚のアルバムをとっかえひっかえ聴いているうち、新作の「愛のオブジェObjects Of Desire」が出た。ジャケットはゴーギャンの「二人のタヒチ女」で、Tahitian Moonという曲も入っている。僕は「アート・オブ・ティー」を別格とすれば、このアルバムと、次の「パッションフルーツ」が特に好きだ。キャリア的にも一番脂がのっている頃だったのだろう。

さて、僕の大学時代は、ウォークマンに代表されるヘッドホンステレオが急速に普及したころだった。ある教授が「悪魔の発明」と呼んでいたのを思い出す。僕はウォークマンより安価だった、アイワのカセットボーイを手に入れて、マイケル・フランクスの曲を、通学中などにずっと聴いていた。お気に入りの曲を集めたカセットテープを、当時気になっていた女の子にあげたこともあった。今はほろ苦い思い出である。

コメント