3月12日

古文書を読んでいると「修覆」という言葉に出会うことがある。「修復」と同じなのだが、「修覆」の表記が圧倒的に多い。災害などで破損した建物をもとの状態に戻すことである。寺のお堂などが被災した際、「修覆」費用を調達するための「出開帳」を行う許可を願い出た文書等が多く残っている。

現代では大きな災害の後、救助や捜索が一段落すると、「復興」という言葉が合言葉のように飛び交う。「修覆」でも復元でもなく「復興」なのである。

復興という言葉には、一度は衰微したものが再び勢いを盛り返すというイメージがある。「文芸復興」といえば「ルネサンス」の訳語だが、「かつては栄えていた」という事が前提であり、そこにさらに新たな価値を付け加えるというニュアンスが感じられる言葉だ。

今回の能登半島地震では、被災地の多くが過疎地であったこともあり、復興は可能なのか、復興することがそもそも必要なのかという声も出ているようだ。この場合、復興とは何を指しているのだろうか。

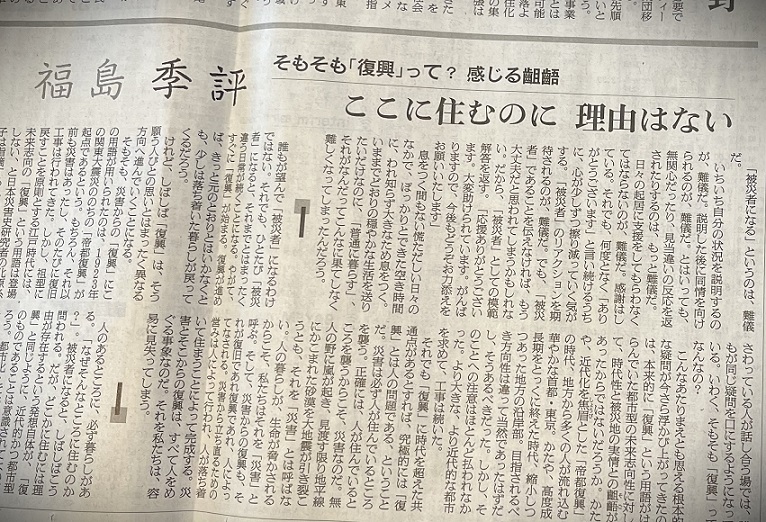

そんなことを考えていたら、3月7日の朝日朝刊に、「そもそも『復興』って? 感じる齟齬(そご) ここに住むのに理由はない」という意見記事が載っているのを読んだ。いわき市在住の作家で、NPOの理事長である安東量子による「福島季評」である。これを読んでいろんなもやもやがすとんと胸に落ちた気がした。強い言葉で相手を論破するより、こういうことが書けるのが本当に頭がいいということなのだと思った。

安東は、「復興」の語が使われ始めたのは、「1923年の関東大震災の後の『帝都復興』が起点」だとし、日本災害史研究者の北原糸子の説を引いて、「祖型に戻すことを原則とする江戸時代には、未来志向の『復興』という用語は登場しない」という。

「本来的に『復興』という用語がはらんでいた都市型の未来志向性に対して、時代性と被災地の実情との齟齬があった」「かたや、近代化を焦眉(しょうび)とした『帝都復興』の時代、地方から多くの人が流れ込む華やかな首都・東京。かたや、高度成長期をとっくに終えた時代、縮小しつつあった地方の沿岸部。目指されるべき方向性は違って当然であったはずだし、そうあるべきだった」。

実際、「国土強靭化」の名のもとに作られた巨大防潮堤など、「落ち着いた暮らし」のために本当に必要で、効果があるか疑わしいものに巨費が投じられ、元の景観は復元されなかった。ネットでも、美しい海が見える昔の方が良かったという地元の方の投稿を見かける。被災地の人たちが望む方向に本当に向かっているのか疑わしいと思わざるを得ない。

ところで、安東はこうも言う。「どこかに住むには理由が存在するという発想自体が(中略)近代的かつ都市型のものであることは意識されてよいだろう」「ここに住むのに理由なんてない。昔から住んでいたから住んでいるだけだ。ここは、私という人間の一部なのだ」。

これには考え込んでしまった。僕はこの欄でかつて、「災害の恐れがあるところにあえて住み続ける人の気持ちがわからない」(21年11月11日「葛飾民」)、「人が住まなくなった集落は廃村にして、野生動物に返」すべき(21年8月16日「ふるさと納税とゆるキャラ」)だとと書いていたからである。これらが間違っていたとは思わないが、やはり問題はそう簡単ではない。人口が減少に転じている今こそ、議論を始めるべきではないかと思うのだが。

勿論、論破する言葉ではなく、あくまで冷静に。

コメント