2月19日

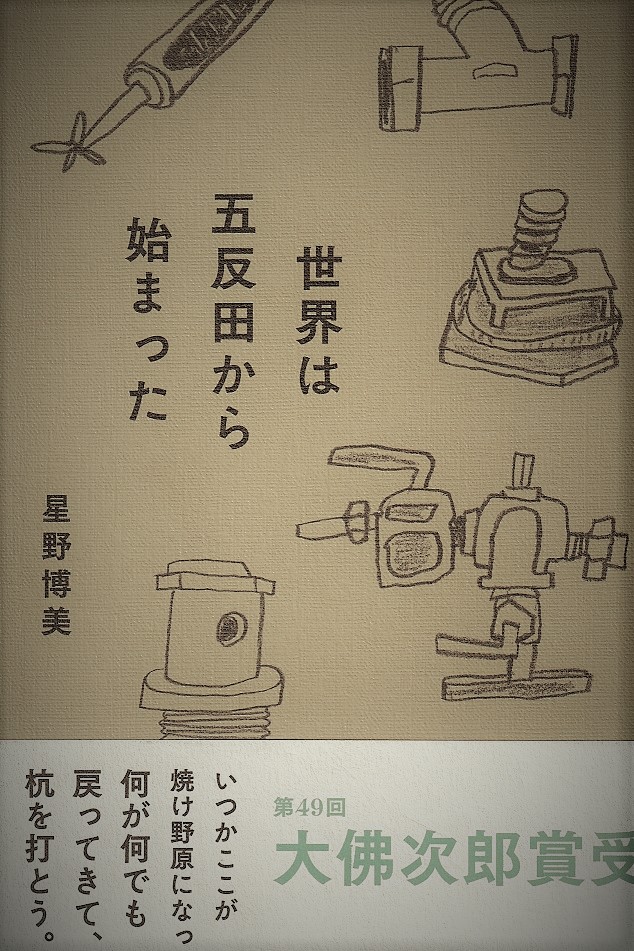

この本を読む気になったのは、もちろん評判がいいからだが、もともと「五反田」という土地には愛着があった。著者言うところの「大五反田」(五反田駅を中心に半径2kmの円内)にある学校に十年ほど勤務していたし、円のすぐ外側の学校にも長く勤務していた。「大五反田圏(G・G)」とか「五反田中心」というような独特の命名センスも嫌いではない。元々僕はいろいろ妄想してはネーミングを考えるのが大好きな人間だ。ただし、この著者との決定的な違いは僕の場合はほぼ完全なフィクションだということだ。

僕は地縁・血縁的なつながりへの思いが希薄(いや、むしろ皆無と言った方がいい)なので、読み始めのうちはこの著者の感性についていけなかった。「池田山」に住む同窓生に軽い殺意を覚えたとか,祖父母にゆかりのあるNTT関東東日本病院(旧逓信病院)で死にたいとさえ思うとか、全く共感できない。地名ロンダリングの話はなかなか面白かったが。

話が俄然面白くなってくるのは、今も残る会社がかつての軍需・国策企業だったという話や、五反田とプロレタリア文学の関りあたりからだ。小林多喜二や宮本百合子が五反田にゆかりがあるとは正直知らなかった。さらに、「東洋一のアーケード」で知られる武蔵小山商店街が、かつて商店会ぐるみで満州に渡り、そのほとんどは生還できなかったなど、初めて知ったことだ。奇しくも今月の「SALUS」(東急グループが沿線で配布しているフリーペーパー)の町特集は武蔵小山で、1540円のハンバーガーとか、自然派ワインとか、バスク料理とか、東急グループの標語「美しい時代へ」には相応しいのだろうが、庶民の地に足の着いた生活からは微妙にずれた店ばかり紹介している。この街にそんな悲しい歴史があったとは思いもよらなかった。

著者は自分が育った身近に戦争にまつわるものがたくさん残っていたことに長じてから気づく。同じような経験は僕にもある。今は戦時遺構の情報も巷にあふれているが、僕が育った時代の大人たちは町に残る戦争の影を必死に塗り隠そうとしていたのではないかと思う。四十年以上前の話だが、大学で自主映画サークルに入っていた僕が、キャンパスの脇の廃屋がある広大な空き地で撮影をしていると、パトカーが来てこっぴどく叱られたことがあった。立ち入り禁止のところに無断で入り込んでいたのだから、申し開きのしようもないが、不思議なのは一体誰が通報したのかということだった。大騒ぎをして誰かに迷惑をかけたわけではない。そもそも迷惑をかけようにもあたりには誰もいないのだ。卒業して数年がたった頃、建設現場から大量の人骨が発見されるという事件があり、新聞で見ると、まさに僕らが撮影していた場所のようだった。実はここは陸軍の防疫研究所があった場所で、731部隊との関連も取りざたされたのだが、真相は今もって未解明のままだ。

さてこの本で明らかにされている武蔵小山商店会の悲劇はしかし、ただの悲劇ではない。本土に戻れなかった人々の多くは「集団自決」であり、親による「子殺し」も多かったという。一方で満蒙開拓団の中には「指導者が武装解除を申し出て、武器と物資を現地住民にすみやかに引き渡し、交渉して安全を確保したことで、多くの人が引き上げられた団もあるのだ。それには現地住民との日頃からの交流がものを言った。現地の文化を理解しようともせず、住民を蔑み、痛めつけていた人たちには、それはできなかった」とも著者は書いている。

著者はこうも書く。「戦争について、私たちはよく『二度と起こしてはならない』『平和の大切さを語り継ごう』という。それはそれで異論はない。が、夥しい数の人々のあまりに悲惨な死にうちひしがれて『起こしてはならない』で止まってしまうと、「もしまた起きたら」に一向につながらない。/この、失敗と呼ぶにはあまりに手痛い戦争の経験から何かを学ぶとすれば、わたしは生き延びる方法を知りたい」。そして、この後にくる城南空襲の話では、同年三月十日の下町大空襲の二倍にあたる焼夷弾が投下されたのに死者が圧倒的に少なかった理由を、多くの証言から「消火を諦めて逃げることを優先したから」と結論付ける。だが、その空襲のさなかでも逃げる人々に「非国民!」と怒鳴る人はいたという。その姿は「子殺し」、「集団自決」の人々とも重なって見える。

僕も「教育者」のはしくれとして、平和教育もしてきたつもりだ。だが、「生き延びる方法」を考える授業はしたことがない。もっと言えば、戦争の「被害」は強調したが、「加害」については言及を避けてきた。

最近横溝正史の作品を多く読み返したのだが、その中に「夜歩く」がある。この小説のトリックのキモが「首なし死体」なのだが、「意外な」犯人が「おれも戦争で、ずいぶんたくさん首を斬ったから、首切りにゃ慣れているんだ」と告白するのに軽いショックを受けた。横溝自身には従軍経験はないとはいえ、昭和二十年代にはこういう空気感があったのだろうと思った。それはつまり、身近に戦争で人を殺してきた、もっと言えば非戦闘員を殺したり、強姦したりしてきた人間がいるという感覚である。だが、そういう人たちの大部分は勿論生きている間、そのことを語らなかった。

僕が生育してきた時代は、いうなれば「戦争ロンダリング」の時代だったのだと思う。そして、直接の戦争経験を持つ人々がいなくなると、タモリいうところの「新しい戦前」になったのかもしれない。僕が日本社会の特徴だと教わってきた「一億総中流」も「終身雇用」もいつのまにか終わっていた。それでも「戦後民主主義」や「戦争放棄」だけは終わってほしくないと思う。

コメント