1月5日

正月がめでたいとは思わない僕だが、一定の周期で自分を顧みるのはいいことだろう。昔は年が明けるのと同時に年を取った。「数え年」は、生まれた時が一歳で、年が明けるごとに年齢を加算するシステムだから、大みそかに生まれた子は翌日には二歳になったのである。江戸時代の人別帳に一歳児の記録はほとんどないといい、当時は乳幼児の死亡率が高かったから、年を越すまでは人別に加えなかったのだと聞いたことがある。のっけから大脱線したが、僕も「数え」では63歳だ。最近は人に聞かれて無職と答えるのにも後ろめたさを感じなくなった(もっとも教員は仕事が好きな人が多いから、65まで働く人がほとんどだが)。ただ我が身は顧みられる。結局何者にもなれずに終わるのか(まあ、まだ終わってはいないが)という忸怩たる思いである。

教員時代、進路指導では「慌てて早く決めない方がいいよ」と、はやりの「キャリア教育」の逆を言ってきた。十代で人生が決められるはずがない、それより将来の選択肢を広げるためにも、様々な教養を身に付けておく方がいいと折に触れて言ってきた。本音は他人である生徒の人生にコミットしたくなかったからだろう。だから、アドヴァイスはするけれど、最後は自分の責任で決めなさいと言うスタンス。

昨年の暮れに、上期の芥川賞受賞作「おいしいごはんが食べられますように」を読んだ。平易な文章だが、読んでいてひりひりするところが随所にある。例えば主要登場人物の二谷は、本好きで文学部に行きたかったが、「男で文学部なんて就職できない」と言われ、経済学部を選ぶ。だが就職してみると周囲に文学部出身者は珍しくないことに気づき、心穏やかでない。「大学を選んだ十代のあの時、おれは好きなことより、うまくやれそうな人生を選んだんだなと、おおげさだけど何度も思い返してしまう。その度に、ただ好きだけでいいという態度に落ち着かなくなる」「みんながみんな、自分のしたいことだけ、無理なくできることだけ、心地いいことだけを選んで生きて、うまくいくわけがない」と考えるのだ。

僕は同時に受かっていた法学部を蹴って、文学部に入った。入ってみると周りに文学がやりたくて来たという学生はほとんどいなかった。卒業後は物書きとして生きていきたいという希望はあったが、それでは食べて行けないのでとりあえず教員になった。やってみるとそれなりにやりがいのある仕事だし、二足のわらじは無理と分かった。もし食うや食わずでも、何かを書いて生きていくという選択をしていたら…、と夢想することはあるが所詮「たられば」に過ぎない。

そもそもこんなことを考え始めたきっかけは、昨年受講した古文書の講座での講師の言葉にある。この種の講座に出ると、僕は受講生の中でほぼ最年少である。平均年齢は七十を超えているだろう。講師は比較的若手の研究者が務めることが多い。彼らは普段、フィールドワークをして古文書を収集し、整理して通し番号を付け、解読して論文を書く、という仕事をしている。それを教材として僕たちに提供してくれるというわけだ。この日の講師は比較的年長の大学教授で(それでも僕よりは大分若い)、信州のO村の商家から出た文書を教材に使った。その時同時に出た文書はとても膨大で、おそらく一生かかっても読みつくせないだろう、これらを読み解いてこの村の歴史を明らかにすることが自分のライフワークになる、と事も無げに語ったのである。田舎の小さな村の、たかだか数百年の歴史の研究がライフワークだって? 驚くとともに、それでは自分には何か一生かけて通り組んだと言えるものがあるのかと、味苦く来し方を振り返ってみたというわけだ。

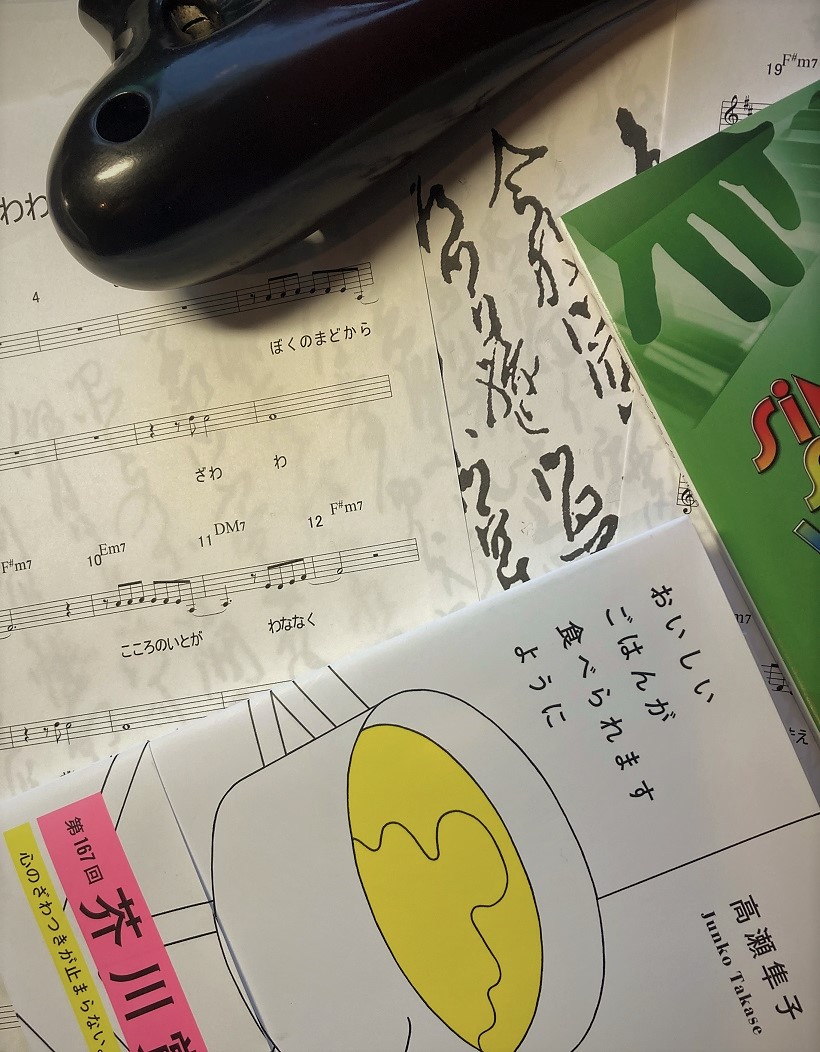

最近は「沼」とか「推し」という言葉を聞くことが多いが、どうやら僕は何か一つのことに「be into」できない人間らしいのだ。常に興味の対象が複数ある。昨年の終わりごろからは、パソコンによる作曲という趣味(?)が出来た。オカリナの練習も始めた。以前ケイナに挑戦したことがあるが、全く音が出なくて諦めたのだ。オカリナなら音が出ないことはないし、指使いも縦笛と似ている(と思ったのだが安定した音を出すのは存外難しいし、運指も結構複雑だった)。「ディレッタント」という言葉が思い浮かぶ。学問や芸術を趣味として愛好する人のことである。半可通、興味本位という批判的な意味あいもあるが、逆に専門外のことは何もわからない専門家もいる。とりあえず僕が理想とするのは様々な教養や芸術を総合するあり方なのである。今年も僕は本を読み、音楽を聴き、時々詩を書こう。引き続き作曲にも挑戦し、楽器の練習をし、古文書の学習も続け、もちろん音訳ヴォランティア等でささやかながら社会と関わってゆこう。この(誰が読んでくれているか分からない)ブログも、もう少し続けてみよう、と思う。

コメント